【終了】「土壁再生ワークショップ」開催のお知らせ

建物修復支援ネットワークの長谷川順一さんからの情報です。 昨年の10月、台風19号により長野市の千曲川では堤防が決壊、広範囲で浸水が発生する事態となりました。これを機に、土蔵や民家の公費解体*がすすんでいます。

建物修復支援ネットワークの長谷川順一さんからの情報です。 昨年の10月、台風19号により長野市の千曲川では堤防が決壊、広範囲で浸水が発生する事態となりました。これを機に、土蔵や民家の公費解体*がすすんでいます。

18回目になるフランス・ヴィルフォンテーヌ、グランザトリエでのGrains d’lsere「土の建築祭」に2019年5月末にはじめて参加した。 これはCRAterre(クラテール・グルノーブル国立建築大学土建築研究所)と土の建築の研究・教育機関amacoが主催して行っている土の建築の世界的な発表の場で、版築・COB・練り土パネル・土レンガのヴォールトづくりなど、土の技術的なワークショップだけでなく、土に関する科学的講義や世界各地からの参加者同士のプレゼンもあり、世界の土建築の最新情報の交換の場として大きな役割を持っている。

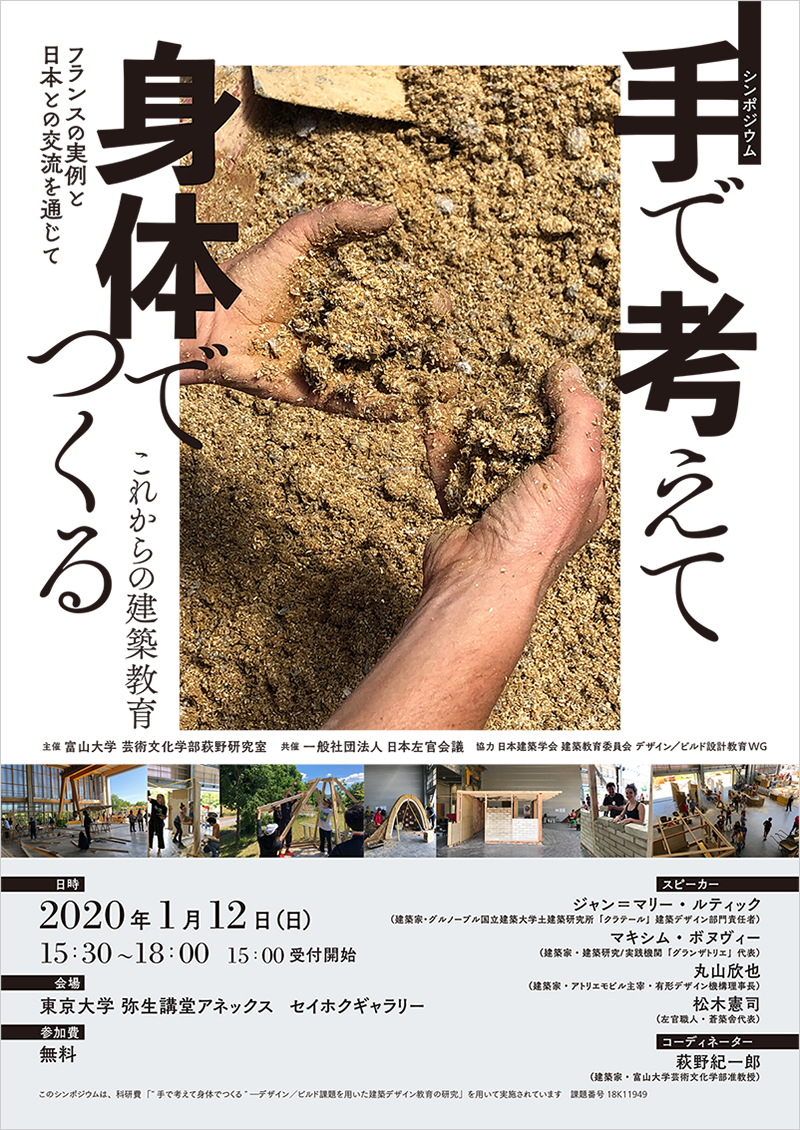

「クラテール」のジャン=マリー・ルティエックさん、「グランザトリエ」のマキシム・ボヌヴィーさんが来日することになりました。 そこで、富山大学 芸術文化学部萩野研究室の主催で、下記のようにシンポジウムを開催します。

フランスのグルノーブル国立建築大学内に「クラテール(CRATerre)」という「土建築の研究所」があります。創設は、ちょうど40年前の1979年です。 クラテールは、この土という素材や構法を科学的に研究し、伝統的な土の建築の修復の際に生かしたり、現代のエコロジカルな建築方法に役立てたり、子どもから大学生、一般に対して教育、啓蒙を行う、といった多くの活動を行っています。

東大阪市の近畿大学で7月12日(金)まで、「土と左官の建築展」が開かれています。 同大学建築学部講師の山田宮土理さんが企画、主催しているもの。 山田さんが描いた土壁の詳細図や写真、大学で行ってきた左官に関する授業、土を新しい構法で改修工事に使った事例などが紹介されています。

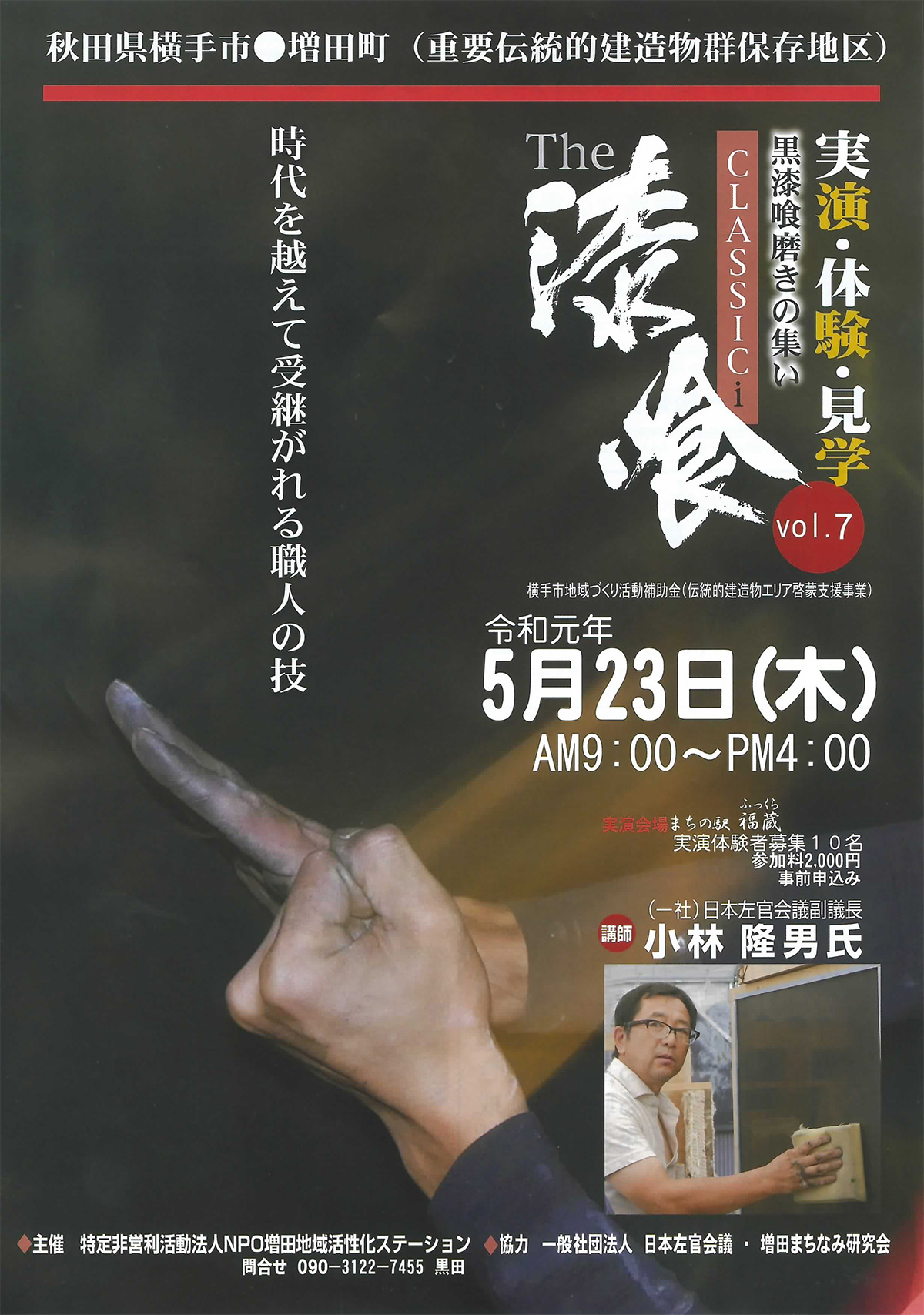

7回目を迎えた「黒漆喰磨きの集い」。秋田県増田町の重要伝統的建造物群保存地区にある商家の奥にある内蔵に施されている黒漆喰磨きを保存継承していくための活動です。 今回は、横手市で開催される全国伝統的建造物群保存地区協議会総会に合わせて、5月23日(木)に講習会を開きます。

ミラノ "テッラ磨きデザイン" Milano Terra Migaki Design TMD2019 デザインコンペ内のワークショップで講師をつとめる松木憲司さんは、同時期にミラノで展示会を開きます。 今年で3回目。今回は陶芸作家のRyo Fukadaさんとの共同開催となり、土の魅力を発信するとのことです。

日本とイタリアの土のデザインコンペのお知らせです。 このデザインコンペは既に4回目で、毎年ミラノサローネの時期に応募作品の展示とセミナー、ワークショップを行っています。

去る11月3日(土・祝)、九州大学伊都キャンパス稲盛ホールで、連続シンポジウム「職人がいる町、塗り壁のある暮らし」を開催しました。

2018年10月27日(土)、東京目黒区の伊佐ホームズ駒沢住宅で、「ミニかまどづくりワークショップ」を開催いたしました。 講師は、日本左官会議理事の小沼充が担当しました。今回のミニかまどは、小沼が「持ち運びができる」ことを念頭に開発したもので、素材は、石灰、珪藻土、セメント。取っ手付きのバケツを型に成型しているので、同じバケツが収納ケースになり、女性でも片手でラクラク持てるという優れものです。