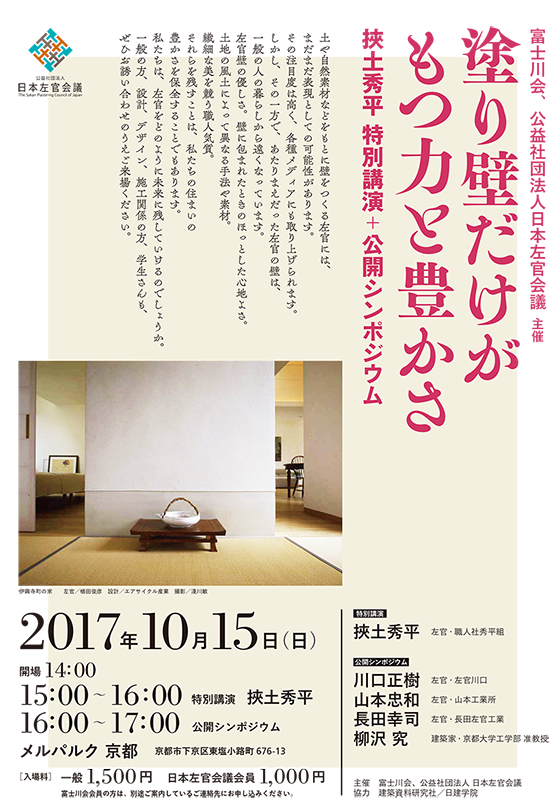

〔レポート〕伊勢の街と左官技術をめぐる旅〜伊勢左官見学ツアー

伊勢神宮内宮に続くおはらい町。そしてその中ほどに広がるおかげ横丁。1年中、参拝客で賑わう通りです。

ここを中心に2024年11月24日、西川和也さんの仕事を見てまわる「伊勢左官見学ツアー」を開催しました。

黒々と光る「伊勢醤油」の黒磨き

まず訪れたのは、「伊勢醤油」。壁の一部に西川さんが20年程前に仕上げた面白の黒磨きがいまも黒々と光ってます。

黒磨きとは、白い漆喰を塗った上に黒ノロをかけるもので、角のみ白い部分を塗り残しているのが面白。線がくっきりしているのがすごいです。

「へんばや商店」の吹抜けの壁

次は、へんば餅で知られる「へんばや商店」。ここの吹抜けの壁は、五分スサ入りの聚楽土を使い、真捏ねで仕上げられています。

真捏ねとは水捏ねと一緒で、糊を入れていないという意味。(糊を入れる仕上げを真捏ねと呼ぶという説もあります)。

西川さんはここで新しい試みとして「チリ木」を用いてます。時間が経っても柱と壁の間に隙間が空かないよう、チリにスギの白太を三角形に削ってつくったチリ木を張ってから上塗りを行うというもの。

「大徳寺でもこういう手法が使われていると聞いたことがある」と、西川さん。この現場の下地はプラスターボードなので、それが現代的にアレンジされました。

毎年年末に塗り替える、「赤福」本店の竈

赤い竈が目を惹くのが、有名な「赤福」本店です。竈には神様が宿るとされ、そのたたずまいからは神聖さが感じられます。

ここでは毎日この竈を使って薪でお湯を沸かし、ほうじ茶でお客様をもてなしています。そんなに過酷な状況なのになぜいつもきれいなのかと言うと、新しい年を迎えるにあたって毎年塗り替えているからです。

西川さんはここ30年塗り替えを担当しています。上塗りをめくって下地をして1週間おき、ベンガラと石灰を使った「伊勢磨き」で仕上げ。それからまた1週間寝かせてから、日柄のいい日を選んで火を入れるのだそうです。

「やり方はずっと踏襲しているけれど、毎年気温も風雨の状態も違うので、鏝圧やエッジのつくりかたなどは実践で学ぶしかない」と西川さんは言い、後継者にも伝えています。じつはこの竈、コロナ禍の最中に50年ぶりに一から作り直したとのこと。解体に際しても西川さんは多くを学んだそうです。

西川さん会心の作、虫籠窓

さてこちらは赤福内宮前支店。やはり赤い竈が据えられています。

ここでは西川さんが「会心の作」と呼ぶ虫籠窓にもぜひご注目ください。虫籠窓とは2階部分に設けられた縦格子を入れた窓で、漆喰で塗り込められています。網戸を取り付けるために収めるのがたいへんだったとのことですが、木瓜形の曲面のなめらかさには惚れ惚れします。

おかげ横丁では、スターバックスも和風です。

そしてなんと。あのマークが漆喰を彫り込んでつくられているではありませんか。しかも角がくっきり立ってます。

「やっぱりラインが大事」と、西川さん。これにはみんな唸っておりました。

そのとなりのさんま寿しの「割烹山口」では足下を見てください。びっしり種石が詰まった洗い出しです。歩行者の量が抜群に多い道で、なにげないようでいい風情を醸し出しています。

伊勢神宮では左官の技術が随所に

そして伊勢神宮といえば20年に一度行う式年遷宮で有名です。西川さんたち職人は20年のうち14年は準備をしているのだとか。そうやって技術が伝承されていく仕組みになっているのですね。

お天気にも恵まれ、楽しく実り多い見学ツアーとなりました。

西川さん、ありがとうございました。